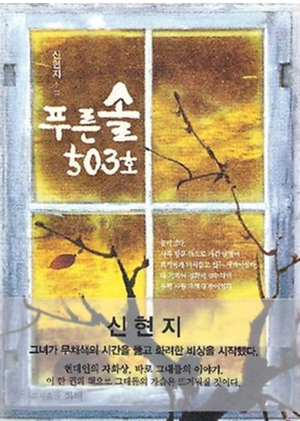

가을산

또 한 계절이 지난 모양이다. 점점 해가 짧아지는 느낌이다. 앞산에 떠오른 해가 순식간에 서쪽 능선에 걸려 일대를 태우고 있다. 아니. 붉게 타는 노을에 능선은 점점 선을 잃어가고 석양으로 물든 산 아래로는 희부연 어둠이 몰리고 있다.

어쨌거나 곱다. 창 너머로 보이는 세상이 너무 고와서 서럽다. 나뭇잎의 속살대는 소리조차도 고와서 눈물이 난다. 어떤 화가가 이처럼 진한 서정을 재현해낼 수 있을까. 다시는 보지 못할 것 같은 두려움에 저무는 가을 산의 정경을 정신없이 눈에 담아본다. 그리고 지그시 눈을 감고 가을 산을 휘도는 바람에 귀를 모은다. 그런데 그런 내 귓가로 왁자한 웃음소리다.

건물 아래 공터에서 들리는 웃음이다. 11월의 산속이라 바람 끝이 제법 서늘한데도 반팔 셔츠만 입은 젊은이들은 아랑곳없이 공을 차는 모양이다.

5층까지 통통 퉁겨 올라오는 탄력의 소리가 참으로 곱다. 그러고 보니 세상에 고운 건 눈으로 보이는 것만이 아니다. 통통 퉁겨지는 공의 탄력의 소리가 어찌 이리도 싱싱하고 고운지. 깔깔거리는 웃음소리, 서로 몸 부딪치며 뛰는 소리가 여름파도처럼 싱싱해서 눈물이 난다.

창문 너머 아래를 한번 내려다봤으면 좋겠는데, 젊은 사람들이 네 활개를 펴고 뛰는 모습은 보고만 있어도 저절로 기운이 날 것인데. 그런데 어질병이 나서 도저히 밑을 내려다볼 수가 없다.

애써 창틀을 붙잡고 머리를 조금 내밀었을 뿐인데도 숨이 턱에 차고 현기증이나 저절로 주저앉고 만다. 젠장, 그러니 소리의 경쾌함만을 흡수할 수밖에 없다.

그러니까 내가 언제부터 이곳에 와 있었는지 기억을 더듬어 보지만 아무런 생각이 안 난다. 열개의 철재 침대가 마치 잠실(蠶室)의 칸칸에 들어찬 누에 채반처럼 양옆으로 늘어진 방안. 구석구석 눅진한 습기와 비릿한 노인들의 살비듬냄새가 태양과 격리된 어둠처럼 웅크려 앉아 있다.

그래도 오늘은 웬일로 머리가 맑아 흐릿했던 방안이 눈에 들어온다. 이렇게 정신이 맑아져 현실이 제대로 읽혀질 때면 침대의 낯익은 얼굴이 사라지고 낯선 얼굴들이 들어앉아 있는 것도 발견하게 된다. 그럼 난 극도로 불안해져 또 속옷을 적셔댄다.

속옷에 오줌을 지릴 때면 눈물도 주책없이 나온다. 사라진 저들 노인처럼 어느 날 내 침대도 텅 비워져 버린다면, 이곳에서 이렇게 아무런 준비 없이 떠나고 싶지는 않은데. 갑자기 정신을 놓고 경황없이 떠밀려 왔기에 정리하지 못한 것들이 너무도 많은데. 정리, 그렇다고 그게 특별히 거창한 것도 아니다. 그저 평범하게 살아온 인생이기에 어찌 보면 지극히 평범한 정리일지도 모른다.

하지만 평범한 정리이든 아니든 난 지금 이렇게 내 기억 속에 선명하게 떠오르는 내 집엘 돌아가고 싶다. 우리집, 지금쯤 텃밭엔 여름에 씨를 뿌려 놓았던 푸성귀들이 지천으로 널려있을 것이고 그 중엔 서리 내리기 전에 뽑아야 할 배추도 있다. 또 꼬투리가 누렇게 익었을 콩도 거두어들여야 한다.

더욱이 올해는 천식을 앓고 있는 남편을 위해 3년 전에 심어 놓았던 약도라지도 캐내야 한다. 아! 아니, 아니, 이 무슨 부질없는 생각인가. 내 몸도 제대로 가누지 못하는 몰골에 그런 것들을 욕심내다니, 다 부질없고 당치 않은 생각들이다.

찬 서리가 내리고 겨울눈에 그것들이 스러져 없어진들 이런 몸뚱이로 무엇을 하겠는가. 그냥 내 집에 돌아가 편안히 눕고 싶다. 그럼 넓은 창안으로 낯익은 파란 하늘이 들어와 날 위로해 줄 것이고, 따뜻하게 흘러들어오는 바람은 늙어 볼품없는 내 몸뚱이를 부드럽게 감싸줄 것이다.

또 아침저녁으로는 구수하게 밥 익는 냄새가 내 식욕을 자극할 것이고 그럼 난 창문을 열어 남편과 아이들을 불러들이겠지. “여보, 애들아 어서 들어와 식사하자” 아아! 그이가 보고 싶다. 이렇게 정신이 돌아올 때마다 그이를 찾아보는데, 아무리 사방을 둘러봐도 그이가 보이지 않는다.

내가 여기에 이렇게 형편없이 늘어져 있는데 왜 그이가 날 보러 오지 않는 건지 참으로 이해할 수 없다. 아니 이처럼 무심할 수는 없다. 그가 이토록 나쁜 사람이었다는 게 실감이 안 된다. 무정한 사람. 왜 나를 여기에 버려둔 것인지, 그 이유라도 알려주면 좋으련만.

푸른솔! 내 남편, 난 내 아이들의 아버지를 그렇게 불렀다. 젊었을 적 읽었던 어떤 책에서 인디언들은 사람 이름을 지어 부를 때 그 어떤 형식이나 방식보다는 자연의 모습과 연관 지어 떠오르는 모습 그대로 부른다고 했다.

즉 이를테면 사납고 날카로운 독수리 같은 이미지라면 ‘독수리 발톱’ 바람처럼 자유로운 영혼의 소유자라면 ‘바람의 아들’ 등등. 어떤 틀과 형식에 얽매이지 않는 인디언들의 이름 짓는 방식이 마음에든 건 처음 그를 보는 순간이었다. 그가 처음 문을 밀고 들어섰을 때 나는 아주 우람한 소나무 한 그루를 보는 느낌이었다.

그것도 동네 어귀에 떡 버티고 서 있는 소나무. 동네 어귀의 소나무는 생긴 것부터 달랐다. 뭔가 깊은 생각에 잠겨 있는 듯 묵중한 움직임. 변덕스런 바람의 몸짓에 채신머리없이 살랑거리는 게 아닌 줏대 있게 바람에 맞춰 적당히 호흡하는 몸짓이었다.

소나무의 굵직한 몸통이며 적당히 휘어 늘어진 잔가지는 사철 변함없이 꼿꼿하면서도 느긋해 기품 있었다. 소나무에서 뿜어져 나오는 향기 역시 그 어떤 값비싼 향수에 비교할 수 없는 것이었고.

그 남자가 그랬다. 특별히 큰 신체도 아니고 그렇다고 유별나게 잘 생긴 것도 아닌데도 훤칠하게 커 보이면서도 다부지고 자신만만한 모습이었다. 그가 가지런한 흰 치아를 드러내고 활짝 웃는 모습을 볼 때면 나도 모르게 터지는 감탄사에 눈이 싱긋 감겨들기도 했다.

그래서 처음 그를 보는 순간 ‘아, 푸른솔!’이라고 낮은 외침을 했던 것이다. 그 낮은 혼잣소리가 지금의 남편의 애칭이 되었다.

푸른솔. 내가 그렇게 푸른솔이라고 명명(命名)한 그는 그날 내가 있는 중학교가 첫 부임지라고 했다. 나 역시 풋풋한 햇병아리 교사로 첫발을 떼는 입장이었고. 그러니까 우린 그렇게 만났다. 그와 함께 산 40여 년의 세월 동안 우린 늘 함께였다.

물론 간간이 그가 학생들 시합 때문에 집을 비우기는 했었지만 그래도 이렇게 오랫동안을 집을 비운 적은 없었다. 선수들의 전지훈련 중에도 깜짝 이벤트라며 야밤을 달려 아내와 아이들을 살뜰하게 챙길 줄 아는 자상한 남자였다.

그러니 지금 그가 내 옆에 없다는 사실이 믿기지 않을 뿐만 아니라 그가 없는 이곳에 내가 있다는 사실을 이해할 수 없다. 하루도 떨어져 본 적이 없는 그가 하루아침에 사라져버린 사실을 어떻게 이해하라는 말인지. 그 때문에도 나는 이곳 생활이 무인도에 혼자 남겨진 그것보다 더 겁이 난다. 이런 생지옥이 어디 있을까 싶다. 어찌 된 일일까. 푸른솔, 당신은 어디에 있는 거요...(계속)