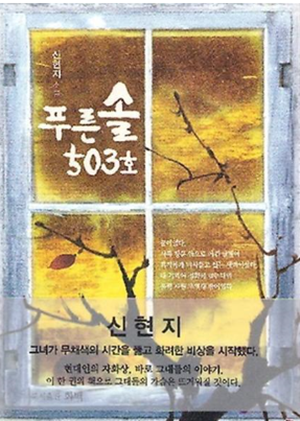

복도 끝 두번 째 창가에 선 그들

치매 노인들이 들어있다는 503호실에서는 심심치 않게 큰소리가 터져 나온다.

“야 이눔들아 내가 내 집 간다는디 왜 난리들이여어, 니눔들이 뭘 처먹고 싶어 날 이렇게 잡아 가두는지 몰르겄지만, 내 자식들 오면 니깟 놈들 다들 끝장 날 턴 게 일찌감치 날 보내주는 것이 니놈들 신상에 좋을 것이여. 이눔아 놔! 아, 놔란 게.”

오늘도 503호실 쪽에서는 화가 잔뜩 난 한 영감님의 목소리가 터져 나온다. 아마 그 영감님도 나처럼 집 생각에 이곳이 감옥 같은 모양이다. 목이 터지게 내 지르는 소리에 그리움이 절절히 박혀있다. 금방이라도 울음을 쏟을 것 같은 애절한 목소리다.

나도 저 영감님처럼 목소리라도 내지를 수 있다면 그나마도 좋을 텐데……, 503호의 소란스런 소리에 문을 빠끔히 열고 내다보던 꺽다리가 걸레질을 하고 있는 뽀글이를 슬쩍 떴다 감는 눈짓으로 불러낸다. 그것에 뽀글이가 후다닥 몸을 돌려 나를 쳐다본다.

아니, 내 착각이다. 뽀글이가 내 눈치를 볼 이유가 없다. 그녀는 그런 꺽다리 눈짓에 무슨 급한 일이라도 되는 양 아무렇게나 막대걸레를 벽에 팽개치고는 문 밖으로 뛰어나간다. 젊은것들이 노인네 애타는 심정에 무슨 구경났다고 키득거리는 꼴이란.

난 그들의 인정머리 없는 짓에 심사가 뒤틀려 입술을 비틀고 만다. 순간, 목으로 삼키지 못하고 갇혀 있던 침이 주르르 흘러 앞섶을 적신다. 인정머리 없는 것들. 그래도 난 기어이 눈을 흘기고 만다.

뽀글머리가 급하게 벽에 밀어붙여 놓은 긴 막대걸레가 둔탁한 소리를 내며 바닥으로 떨어져 내린다. 그 통에 옆 침대에 누운 이쁜이 할매가 배시시 일어나 앉는다. 무슨 일인가 싶어 눈을 동그랗게 뜨고 주위를 살피는 모양새가 바보스럽다.

그가 눈을 휘두르다 말고 내 눈과 마주친다. 짧게 잘라놓은 머리카락이 뒤통수에 눌려 쑥떡처럼 짓이겨져 있다. 히히 이쁜이 할매가 웃는다. 이가 다 빠진 합죽이 입술로. 그러니 그녀가 꼭 자다 깬 젖먹이 아이 같다. 껌벅껌벅 눈빛마저 어린아이 놀다 버린 인형마냥 볼품없다. 고개까지도 주책없이 끄덕인다.

내가 아마 자길 보고 장난이라도 치는 줄 아는 모양이다. 내가 아무런 대꾸를 않자 할매는 시들하게 다물어져 다시 철재에 몸을 부린다.

오늘은 웬일로 뽀글이가 내 앞에 휠체어를 갖다 댄다. 아마 둘째아이가 왔다간 모양이다. 그래도 둘째는 날 생각하는 것이 큰애보다 낫다. 녀석이 툭툭 말을 함부로 내뱉는 것이 흠이지만 그래도 속정은 깊은 놈이다. 요즘은 말도 함부로 하지 않는다.

그저 시무룩하게 날 바라보다 축 처진 어깨로 돌아선다. 난 그런 말 없는 녀석의 표정을 볼 때면 마음이 여간 쓰이는 게 아니다. 그냥 예전처럼 툴툴 아무 말이라도 내던져 주면 좋을 텐데. 그럼 불안한 맘이 덜할 텐데 말이다.

온순하게 변해버린 녀석의 표정은 얼마 남지 않은 나와의 헤어짐을 예견하는 것이기에 우울해진다. 녀석이 올 때면 가끔 간병인들 손에 약간의 푼돈을 찔러 넣어준다는 것도 난 안다. 그래서 둘째가 왔다간 날은 확실히 그녀들의 태도가 달라진다.

넘기지 못해 흘려내는 침을 닦아주고 냄새나는 속옷도 신속하게 갈아입혀 휠체어에 앉혀준다. 오늘도 둘째가 다녀간 탓에 뽀글이가 바람을 쐬어줄 모양으로 서두른다. 그래 봐야 고작 5층의 복도를 몇 번 왔다 갔다 해 줄 것이지만 그래도 늙은이들만이 숨을 들이쉬고 뱉어내는 공간에서의 탈출이 반갑다.

복도로 나오자 난 그간 내 안에 내장된 비지근한 냄새를 비워내려 크게 심호흡을 해본다. 한 건물 안의 공기인데도 벽 하나 사이의 느낌은 이렇게 다르다. 쌉쌀한 배추 냄새가 난다. 빛깔도 다르다. 늦가을의 기운에 늙은이들은 벌써부터 늘어진 몸뚱이를 싸매고 덮어 우중충한데 복도를 오가는 사람들은 하나같이 윤기 흐르는 보얀 맨살을 드러내 놓고 있다.

그들의 움직임도 꼭 물살을 가르는 싱싱한 연어들 같다. 벽 하나 사이에 이렇게 서로 다른 그림에서 난 유령처럼 떠도는 무형의 존재로 아찔한 현기증마저 느낀다. 복도의 긴 유리벽을 통해 들어오는 그림에도 싱싱함이 가득 들어 차있다. 산에서 실려 오는 싱그러운 바람과 저 멀리 뿡빵거리며 달려 나가는 차량들.

그리고 들녘에서는 가을걷이를 하는 농부들의 움직임이 그림처럼 창에 비쳐든다. 곱다. 눈에 보이는 모든 것들이 너무도 아름다워 서럽다. 어쩜 삶은 이렇게 순간순간의 색깔들로 버무려져 진중한 존재감을 드러내는 것인지도 모른다. 그런데 난 미련스럽게 여태 그걸 알아채지 못 했다.

살아 있다는 것, 아니 젊음 그 자체만으로도 충분히 아름답다는 것을. 어느 한순간도 소중하지 않았던 적이 없었을 그것들. 손가락 사이로 흘려버린 물처럼 되 움켜쥘 수 없는 지난 시간이 아쉬워 휠체어에 부려진 뻣뻣한 몸뚱이가 거추장스럽다.

복도 끝의 두 번째의 창문 앞에도 나처럼 뻣뻣하게 굳어있는 한 늙은이가 옆모습을 보인 채 서 있다. 뭘 생각하는지 우두커니 내다보고 서 있는 모습이 석양의 노을처럼 우수가 짙게 배어있다. 물론 사물은 바라보는 사람의 기분에 따라 느낌이 다르겠지만 어떻든 내가 보기엔 노인의 옆모습은 저무는 노을빛처럼 쓸쓸함이다.

젊었을 적에는 꽤 괜찮았을 듯한 체구가 세월에 눌려 구부정하게 굽어있다. 그 뒤로 젊은이 하나가 우두커니 서 노인을 지켜보고 있다. 아마도 노인의 아들인 모양이다. 지켜보고 서 있는 모습에서 지극히 사무적인 간병인냄새가 나지 않는다. 그래서 그것이 내 시선을 잡아끄는 모양이다.

그들의 소리 없는 대화를 지켜보는 사이 뽀글이는 전화를 해대느라 내 뒤에서 연신 시끄럽게 떠들어 댄다. 그녀의 어린 아들인 모양이다. 징징거리는 어린 사내애의 목소리가 내 귀까지도 넘어온다. 그렇지만 그것이 부자(父子)에 둔 내 시선을 빗겨나게 하지는 못한다. 이제 창문에 우두커니 서 있는 노인이 팔을 들어 저 멀리 창밖 어딘가를 가리킨다.

그 옆에 서 있던 젊은이도 그의 손끝을 따라 시선을 둔다. 오른손으로 연신 노인의 등을 부드럽게 쓸어내리면서. 헉, 그 모습이 이상하게 내 가슴을 좌르륵 쓸어내린다. 제기랄, 마비가 되어간다는 목이 먹먹하게 아프다. 눈치 없이 눈물도 비집고 나온다.

이제 걸핏하면 이렇게 눈물이다. 내가 왜 이러지는 모르겠다. 잠깐, 그러고 보니 그들 모습에서 뭔가가 감지되는 게 있다. 음, 뭐랄까. 아주 찰나적인 스침이라 뭐라 말할 순 없지만, 가슴이 불에 데는 것처럼 뜨겁고 아리다. 아니, 속살을 씀뻑 베어내는 것 같다. 그런데 이 느낌은 순식간이다. 불덩이처럼 가슴 안으로 뛰어든 그 무엇이 금세 사라지고 없다.

뭐였을까? 방금 스쳐 지나간 이 느낌은? 그러고 보니 언젠가도 이런 느낌이 있었다. 무척 익숙한 느낌. 기시감 같은 것이랄까. 마치 오래된 사진첩을 들추었을 때의 그런 기분 같은 것 말이다. 그런데 내 시선이 그들에게는 너무 노골적이었나 보다. 창밖을 보던 젊은이가 무심코 날 휙 돌아본다. 헉, 그런 젊은이의 얼굴이 어딘가 낯이 익다. 어디선가 많이 봤음직한 낯익은 얼굴이다.

어디에서 봤을까? 생각이 날 듯도 하다. 한데 더 깊이 생각하기도 전에 날 돌아보는 젊은이의 얼굴이 하얗게 질려 재깍 고개를 돌려버린다. 그리고 꿈꾸듯 먼 산 바라보기를 하는 노인네를 재촉해 급히 걸음을 옮긴다. 그 바람에 노인이 젊은이의 힘에 밀려 비척비척 걸음을 옮긴다.

가엾어라. 그의 시선은 여전히 창밖인데. 젊은이가 왜 저렇게 허둥지둥 급하게 몸을 돌리는지 이해가 안 된다. 분명 날 알아본 눈친데. 아! 또다시 뭔가가 반짝 불꽃을 튕기며 내 가슴 안으로 뛰어든다. 503호로 들어가는 젊은이. 바로 그의 뒤통수에서 강렬한 불꽃이 튀어 내 가슴을 움켜잡는다. 으윽! 이제야 생각이 난다. ‘푸른솔!’ 내 남편의 모습이다.

낯선 젊은이의 모습에서 왜 내 남편의 얼굴이 떠오르는지 알 수 없지만 그가 젊었을 적 내 남편을 너무도 많이 닮았다. ‘웬일이야, 세상에 그를 닮은 사람이 있다니, 그것도 하필 이 병동에서…… 그래서 그렇게 익숙한 뭔가가 느껴졌던 거였구나.' 또다시 가슴이 콕콕 쑤셔 온다. 그를 생각하면 힘껏 울음이라도 토해내고 싶은 심정이다....(계속)