전태일 열사, 일기·유서·유품 43년만에 세상 밖으로

|

1970년 11월 서울 평화시장 앞길에서 "근로기준법을 준수하라"고 외치며 분신한 전태일 열사의 미공개 일기와 유서 등 유품이 43년만에 세상에 나온다.

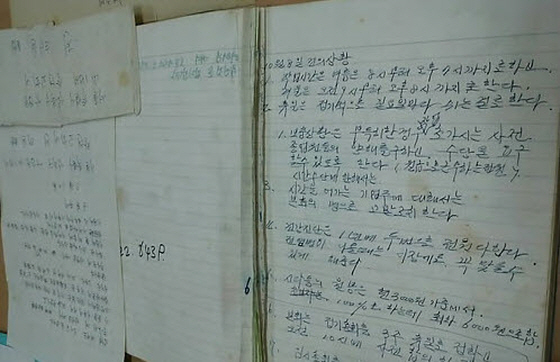

유품에는 1960년대 후반 평화시장에서 재단사로 일아면서 겪은 열악한 노동 현실과 고민을 기록한 노트 7권 분량의 일기가 있다. 일기의 일보는 고(故) 조영래 변호사가 쓴 '전태일 평전'의 기초자료로 쓰였다.

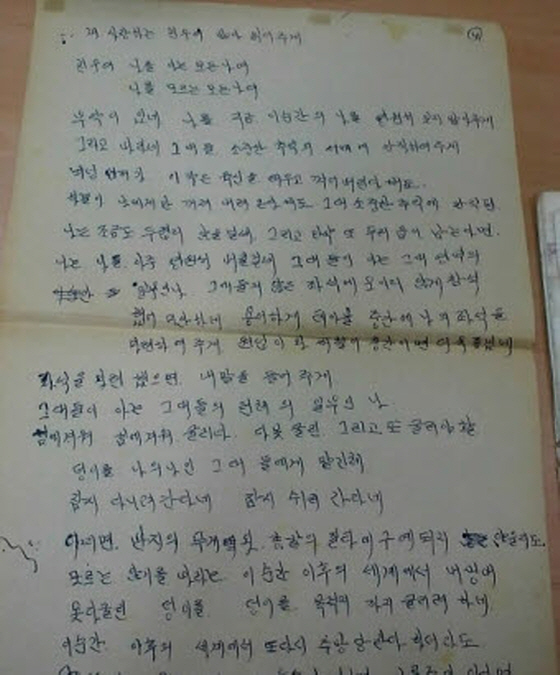

전 열사가 분신을 결심하고 동창들에게 보내는 편지 형식으로 쓴 유서와 평화시장 재단사 모임 '바보회' 회칙 및 회의록, 당시 동료의 노동환경을 직접 조사한 설문지 등 엄혹했던 시절을 생생히 증언하는 자료도 있다.

이들 유품은 그간 정리되지 않은 채로 전 열사의 동생 태삼(63)씨가 서류가방에 넣어 보관해 왔다. 태삼씨는 전씨의 자택에 보관 중인 이들 유품을 이르면 이번주부터 연세대 박물관에서 분류 작업을 거쳐 보존처리 하게 된다. 박물관 측은 시간, 인물 등을 기준으로 분류하고 스캔한 뒤 내달부터 탈산·훈증처리를 시작한다.

연세대 박물관 이원규 학예사는 "한국 노동운동의 맹아를 보여주는 귀한 자료"라며 "지금처럼 조직화하기 이전, 자발적인 동력을 토대로 한 소박한 운동을 확인할 수 있다"고 말했다.

|

유품들은 이미 색이 바래고 일부는 곰팡이가 슬거나 훼손되는 등 상태가 좋지 않다.

이 학예사는 "당시 사용한 종이나 볼펜의 질이 좋지 않았던 데다 세월이 지나 산성화하면서 마모됐다"며 "지금과 같은 환경에 두면 몇년 후 일부는 글씨조차 알아보기 어려울 수 있다"고 설명했다.

전 열사의 죽음은 한국 노동운동사의 변곡점이 됐지만 이후 유족에게는 항상 감시의 시선이 따라붙었다. 유족이 전 열사의 흔적을 집안에 보관할 수밖에 없었던 데는 그런 이유도 있다.

태삼씨는 "형이 분신한 다음 날 한 일간지 기자가 어머니를 설득해 형의 일기장을 가져가 보도했는데 10장가량 뭉텅 잘려나갔다"며 "어머니와 함께 몇 차례 찾아가 돌려달라고 했지만 아무 말도 들을 수 없었다. 감시가 심한 때라 더 매달리지 못하고 돌아올 수밖에 없었다"고 회고했다.

|

그는 3일 어머니 이소선 여사의 기일을 치르고 유품을 박물관으로 이전할 예정이다. 보존처리가 끝나면 연세대 혹은 민주화운동기념사업회 등 전문 기관과 보관을 논의하는 한편 기록유산으로 등재하는 방안을 본격적으로 추진할 계획이다.

태삼씨는 "작년 2월께 국가기록원 전문요원이 나와 자료를 확인하면서 기록유산 등록 가능성을 언급한 적이 있다"며 "이제는 외부에 공개해 많은 사람이 형과 어머니의 뜻을 나누고 후속 연구자료로도 쓰였으면 한다"고 말했다.

그는 "무엇보다 어머니와 끝까지 함께 한 민주노총과 한국노총 등 노동계에서 관심을 둬줬으면 좋겠다"고 덧붙였다.

김정은 기자

jungeun0317@naver.com