“풍경화는 쉽게 완성되는 것이라고 생각하는 바보 같은 사람들이 세상에는 많다. 그들은 물감통을 들고 오늘은 여기, 내일은 저기 하는 식으로 어디에서나 당장 그린다. 그리고 완성된 그림을 가지고 와서 '이것이 베네치아다. 이것이 알프스다'하고 말한다. 그러나 그것은 전부 거짓말이다. 어떤 풍경을 그리려면 그것을 잘 알아야 한다. 나는 내 고향을 잘 안다. 그러므로 그 풍경을 그리는 것이다.” 라고 인상파의 풍경화가 시슬레이는 말했다.

|

김연화의 그림들은 정말 쉽게 발견 할 수 있는 풍경화이다. 그래서 그의 그림은 마치 쉬운 풍경화처럼 보여 지고 있음이 틀림없다.

그러나 그의 그림은 자세히 살펴보면 작가의 내밀한 언어가 마치 들판에 보석을 뿌려 놓은 듯 화사하고 고요하다.

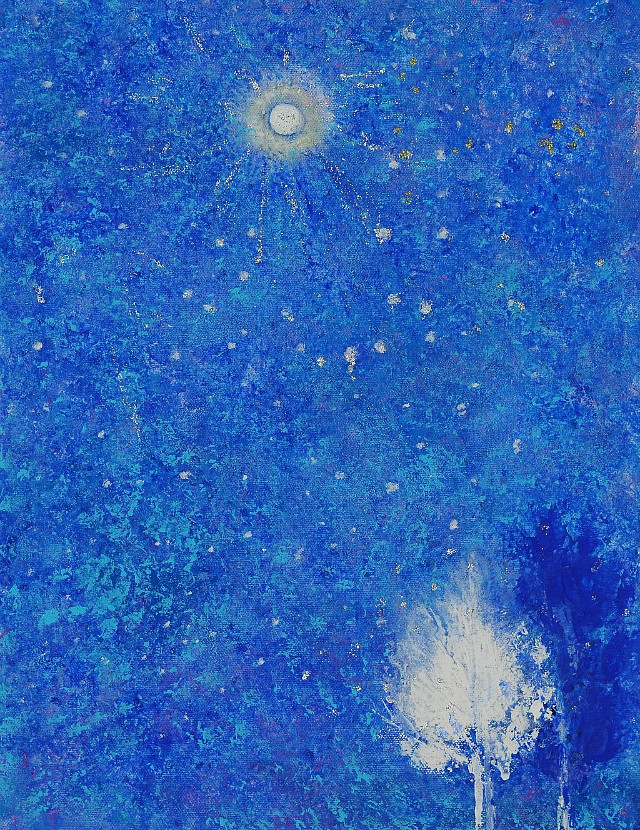

누구도 그의 그림이 어디를 그린것이라고 말할 수 없다. 그러기에 그의 풍경화는 매우 이국적기도 하고 마치 푸른색 필터로 밤하늘의 풍경을 옮겨 놓은 듯하다.그에게 밤을 가리키는 구체적인 색채는 없다. 색채가 그의 마음속에 있기 때문이다.

그 마음속에 지평은 어느 산마을 푸른 달빛이 강물에 얼룩지고 ,자작나무들이 분수처럼 하늘로 솟아올라 하나의 장관을 이루는 그러한 밤하늘의 풍경이기도 하고 ,아니면 고흐가 멀리 남 불에서 바라다 본 론 강의 별이 빛나는 밤에 풍경을 떠올리기도 한다.

이처럼 작가는 고흐가 바라다 본 듯 한 밤의 풍경을 푸른 별이 빛나는 밤으로 변색 시킨다. 그렇다고 온전하게 그의 형식을 따르는 것은 아니다.

푸른 창공에 찬연하게 빛나는 달빛에서도 그는 푸른색을 발견하고 , 푸른 폭죽이 작렬하는 밤하늘의 풍경을 담백하게 묘사한다.

이처럼 김연화의 풍경은 자작나무숲이 있는 가하면 하얀자작나무가 빛에 둘러 쌓여 강물에 어른거리며 일렁이는 그것은 고향집의 풍경 같은 어릴 적 향수를 떠올리기도 한다.

|

바람도 스치듯 지나가고 별빛도 불꽃처럼 혹은 폭죽처럼 빛나지만 어딘가 쓸쓸하고 그립다. 아마도 김연화 풍경의 매력은 이런 것이다. 쓸쓸하지만 슬프지 않고 , 외로운 풍경이지만 그렇게 가슴이 시리도록 아프지 않은 그리움과 쓸쓸함이 화면 가득 물들어가는 그런 침전되는 느낌이다.

강렬하지도 않으면서 크게 비워 놓은 듯 한 그 밤하늘의 풍경은 온통 나무와 함께 어우러져 있다. 우리는 일상적인 풍경들은 사실 흔하게 그려 낼 수 있다.그러나 이러한 감정에 불어 넣는 일은 쉽지 않다. 그래서 풍경화는 쉽지만 감정이 함께 하는 풍경이란 결코 쉽지 않다.

예술작품에 생동감은 마땅히 형태와 색채를 조형적으로 드러냄으로서 감정을 표현한다. 이 감정표현이 다시 감상자에게 돌아와 감동을 일으키게 된다는 것이다. 그래서 아름다움은 자연에 있고 그 아름다움은 또한 현실에서의 모든 형태에서 찾을 수 있다.

그것이 풍경화든 정물화든 회화는 본질적으로 구체적인 이미지를 보여줌으로서 실재의 사물은 대체된 이미지로서 존재한다.그렇게 보면 김연화의 풍경은 추상적인 대상이기보다 마음속에 담아놓은 거울 같은 풍경화이다. 나무만 가득 그려놓은 대작 풍경화도 그런 점에서는 예외가 아니다.

직접 본 듯한 풍경에서 상상력으로 빚어 놓은 풍경까지 그의 푸른 필터로 포착한 밤하늘의 별빛은 형형색색 수놓은 불꽃놀이의 밤하늘보다 훨씬 더 싱그럽다. 그림이 김연화의 화폭에서 아름다운 것은 그릴 수 없는 빛깔과 색채를 담아내기 때문이다.

지금 사실 많은 사람들은 밤하늘의 별을 잊고 산다. 잊고 있는 것이 아니라 거의 존재조차 느끼지 못할 정도로 무심하게 산다.

밤하늘에 이렇게 아름다운 진실이 존재한다는 것을 느끼지 못하고 사는 우리들은 과연 행복한가?

우리가 잊고 사는 아름다운 밤하늘의 진실, 그것을 보여주는 작가의 따뜻하고 훈훈한 마음 그것이 화가 김연화가 우리에게 주는 밤하늘의 선물이다.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

김종근 - 미술평론가 .부산국제 멀아트 쇼 전시 감독